2027年前後撞擊小行星 中國式“太空檯球”怎麼打?

香港新聞網9月10日電(記者 崔隽)近日,在第三屆深空探測(天都)國際會議上,中國探月工程總設計師、深空探測實驗室主任兼首席科學家吳偉仁宣布,中國將在2027年前後實施小行星動能撞擊驗證任務。繼美國之後,中國將成為全球第二個開展小行星動能撞擊實戰驗證的國家。

小行星具有怎樣的研究價值?它們撞擊地球的概率有多大?人類為何要主動撞擊小行星?帶著這些問題,香港中通社、香港新聞網於10日採訪了香港大學地球科學系和物理系副教授李文愷。

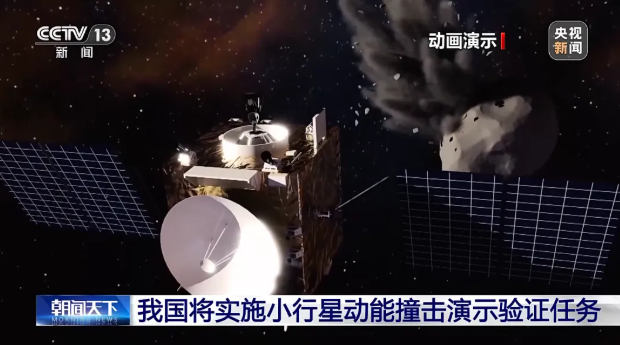

中國將實施小行星動能撞擊演示驗證任務。(圖源:央視新聞視頻截圖)

為何要主動撞擊小行星?

“小行星是體積較小的類天體,主要由岩石和金屬構成——物質成分和地球類似,但體積小。”李文愷介紹說。“特別是一些小型小行星,幾乎自46億年前太陽系形成以來就沒怎麼改變,保存了太陽系的原始信息,因此對研究行星和太陽系的起源非常有價值。”

儘管小行星撞地球造成滅絕災難被科學界視作低概率事件,但人類總是要為“萬一”做萬全準備。

對於防禦小行星,人類提出了多種設想。像電影《流浪地球》那樣,改變地球軌道使小行星與之擦肩而過,是一個辦法。還可以在小行星上安上“太陽帆”或大型火箭發動機,把小行星從地球的軌道上推開。或者直接用核武器將小行星炸成更小的碎片,讓它們在大氣層燃燒殆盡。

種種設想中,動能撞擊被認為是技術成熟可行的防禦方案之一。“盡早發現有機會撞到地球的小行星,在它離地球比較遠的時候,用撞擊方法改變小行星的軌道。”李文愷解釋道。

2022年9月27日,美國利用軌道航天器(DART),對一顆近地小行星實施動能撞擊,這是人類歷史上首次嘗試通過動能撞擊改變小行星的運行軌道。

為何人類要主動撞擊小行星?因為很多東西“只有撞了之後才知道”。理論計算和地面模擬終有局限,李文愷注意到,美國撞擊小行星的試驗,實際得到的數據比科學家此前預測的改變幅度要更大。

“撞了之後才能知道小行星的構造是怎樣的,對軌道的影響效果是怎樣的。有一些因素,也只有實際撞擊後才能了解。”因此,主動撞擊小行星其實是一種技術驗證,為了獲取更真實的數據。

“撞得準、推得動、測得出、說得清”

繼美國之後,2027年前後中國將如何開展撞擊任務?據介紹,中國將對一顆對地球存在潛在威脅的小行星進行動能撞擊演示驗證,擬採用“伴飛+撞擊+伴飛”的任務模式,最終使小行星軌道有微小改變,讓其至少幾十年到百年內不再撞擊地球。

這個過程被科學家類比為一場精密的“太空檯球”:先發射一個攜帶撞擊器的航天器(母船),在接近目標小行星時,撞擊器與母船分離,并以每秒6.5公里的極高速度撞向小行星。母船隨之迅速變軌,從安全距離飛越撞擊現場,利用其攜帶的相機、雷達等設備,詳細記錄撞擊瞬間產生的碎片、塵埃,最關鍵的任務是——測量小行星軌道被改變了多少。

此次任務將採用四大前沿觀測手段:高速近距成像技術、軌道偏移測量、濺射物動態追蹤和形貌重構比對。天地聯合觀測網絡將整合衛星與地面望遠鏡數據,實現撞擊效果毫米級精度評估,為未來真實防禦任務建立數據庫。中國還同步構建了“中國複眼”行星雷達監測系統,其二期工程可探測750萬公里內威脅目標,三期工程將擴展至1.5億公里探測範圍。

撞擊小行星,并非“一撞了之”。一方面,撞擊方案考驗國家太空技術體系的成熟先進程度,科學家們希望通過這次試驗驗證“撞得準、推得動、測得出、說得清”的技術能力;另一方面,撞擊試驗對後續小行星的研究和開發也極具價值。

實際上,上世紀90年代以來,人類關注小行星的原因之一,便是小行星可能有人類需要的未來資源。吳偉仁曾在深空探測國際會議中介紹,小行星富含鐵、鎳、鉑族金屬以及水冰等資源,具有重要的經濟價值。

事關守衛地球安全和人類命運

目前天文學家已經發現了數以萬計的近地小行星。與地球最近距離750萬公里以內、直徑大於140米、絕對星等亮於22的小行星,約有2500顆,被視為“有潛在危險”。

判斷小行星撞擊地球的威脅性,李文愷認為主要看兩點,一是其與地球的軌道交集狀況,二是其體積大小。

由於運行軌道與地球軌道相交,一些調皮的小行星偶爾會與地球擦身而過。今年年初,編號為2024YR4的小行星撞擊概率曾升至3.1%,一時之間引發全球關注。這顆小行星直徑在40米至100米之間,科學家分析,它或在2032年在距地球約127699公里處掠過。後經美國航空航天局(NASA)觀測,其撞擊概率被調整為“接近為零”。

2022年2月,中國科學院紫金山天文台也發現過一顆直徑約43米的近地小行星2022AA,其在到達近地點時從255萬公里外飛掠地球,未對地球構成威脅。

不過,如果體積過大的小行星落在地球上,確實可造成難以預計的災難。最典型的例子莫過於約6600萬年前,一顆直徑約12公里的小行星撞擊地球,直接導致恐龍滅絕。更近一些的例子是,2013年,一顆直徑約18米的小行星在俄羅斯車里雅賓斯克地區爆炸,造成近1500人受傷。

“體積過大、對地球整體有影響、能導致恐龍滅絕災難程度的小行星很少,目前大部分我們也已找到,可進行重點觀測,它們大多數在可預見的百年尺度內并不構成明確撞擊威脅。還有一些直徑在幾十米到100米之間的小行星,可能有一點點機會撞到地球,從而對某些城市造成影響,現在科學家的任務就是用望遠鏡盡量將其全部找到。”李文愷說。

從長遠來看,監測、探測、防禦小行星事關地球安全和人類命運,需要開展國際協同合作。對此,吳偉仁曾倡議,全球應在地面聯合監測、聯合研製與載荷搭載、數據與成果共享等方面積極合作,建設小行星防禦體系,發展深空經濟,保護地球家園,賡續人類文明。(完)